プロフィール

HN:

赤澤 舞

性別:

女性

職業:

飲食店店員

趣味:

お菓子作ったりピアノ弾いたり本読んだり絵描いたり

自己紹介:

東京・神奈川・埼玉あたりでちょこまか歌 を歌っております。

一応声種はソプラノらしいですが、自分は あんまりこだわってません(笑) 要望があればメッツォもアルトもやりま すヽ(^。^)丿

音楽とお酒と猫を愛してます(*´▽`*) 美味しいものには目がありません。

レトロゲームや特撮も好物です。

ヴァイオリンは好きだけど弾けませんorz

一応声種はソプラノらしいですが、自分は あんまりこだわってません(笑) 要望があればメッツォもアルトもやりま すヽ(^。^)丿

音楽とお酒と猫を愛してます(*´▽`*) 美味しいものには目がありません。

レトロゲームや特撮も好物です。

ヴァイオリンは好きだけど弾けませんorz

最新記事

(07/10)

(02/28)

(01/11)

(09/20)

(09/12)

P R

2014/01/18 (Sat)

もうすぐ本番のオペレッタ《ルクセンブルグ伯爵》の稽古が、ここ最近毎日入っています。

今回私はココゾフ夫人という人物を演じさせていただくのですが、とても勉強になっています。少ない出番ですが、彼女の素晴らしさを目一杯出せたらと思っています。

そもそも、《ルクセンブルグ伯爵》自体があんまり有名なオペレッタじゃないのですが、お話も音楽も面白い作品です。

ここでちょこっとお話のあらすじをば。

舞台は20世紀初頭のパリ。

カーニバルで賑わう街に滞在中のルクセンブルグ伯爵ことルネは、オペラ観劇の帰り道、たった今観てきたオペラの出演者だった有名なオペラ歌手のアンジェールと偶然出逢いフォーリンラヴ!結局進展はしないまま別れてしまいましたが、ルネの心の中にはしっかりアンジェールが残ります。

祭りに恋に浮かれるルネですが、彼の放蕩ぶりに滞在費は底を尽きかけていました。

そんなとき、バジール公爵と名乗る人物が訪ねてきます。彼はパリでも名の知れた大富豪。いきなり

「とある婦人と結婚して欲しい、顔も名前も知らなくて良い、そしてすぐに離婚してくれれば大金をやろう」

と申し出ます。

そのわけは、ある歌姫と結婚するために歌姫の身分を『元・伯爵夫人』にしたいから。当時は身分違いの結婚などご法度でしたが、一度結婚してしまえばその身分は取り消されることはなかったそうです。つまり、爵位をお金で売って欲しい、というわけ。

一にも二にもなくOKしたルネ。ついたて越しに指輪交換をし、顔を見ることもなくスピード婚終了。

…実はバジール公爵が結婚したいと思っていた歌姫とはアンジェールのことだったのです!そうとは知らず大金を手にご満悦なルネ。(日本円に直すと億単位!)

さてふたりはどうなるのでしょうか!!?

………続きは会場でのお楽しみ(  ̄▽ ̄)

さて、この作品のタイトルにもなっている『ルクセンブルグ』ですが、

実は現在もちゃんと存在してる国です。どんな国なのか、ちょっと見てみましょう。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF

ルクセンブルグはフランスとドイツの間に挟まれた、小さな小さな国です。民族的にはゲルマン系です。

一番最初にルクセンブルグの名前が付いたのは963年。ジークフロイト伯爵という人が、聖マクシミン修道院の持ってる土地と自分の土地を交換しますよー、っていう契約書を修道院と交わしたんだけど、そのときの契約書に登場しました。

現在の首都ルクセンブルクに砦を築いたのをリュシュリンブルク(Luchilinburhuc 『小さい城』)と名付けたんですが、この名前が変化してルクセンブルク(Luxemburg)となりました。

ちなみに実際にルクセンブルグ伯を名乗りはじめたのは彼の曾孫のコンラッド1世でした。

中世において、ルクセンブルグ家は神聖ローマ皇帝を4人、ボヘミア王を4人輩出した名門でした。でも1443年、ブルゴーニュ公国の一部となってから以降は、いろんな国の隷属に甘んじる時代が続きます。ハプスブルク家の支配下になったりフランス領になったりプロイセン領になったり。

1616年に始まった三十年戦争でも、とばっちりを受けました。

オーストリア継承戦争やら七年戦争には巻き込まれませんでしたが、これは1754年にフランスとオーストリアが和解してくれたからです。

分かりやすいオーストリア継承戦争

#sm2369938 http://nico.ms/sm2369938

マリア・テレジアさんの時代にルクセンブルグはオーストリア領になりますが、フランス革命の余波を恐れてプロイセンと同盟を結んだオーストリアに対してフランスが宣戦布告、結局ルクセンブルグはまたフランス領になりました。

その後ウィーン会議の結果ルクセンブルグは『ルクセンブルグ大公国』として独立します。ただし、その立場はとても微妙でした。

1866年、普墺戦争が勃発すると、ルクセンブルグは中立の立場をとります。

分かりやすい普墺戦争

#sm3073397 http://nico.ms/sm3073397

この件で、ルクセンブルグは非武装永世中立国と認定されました。

ところが1870年に普仏戦争が始まると状況が変わります。プロイセンがまたルクセンブルグ併合を論じ始めたのに対してルクセンブルグ国民が反抗、署名を集めて中立と独立を訴えたのです。(ルクセンブルグ国民はフランス寄りだった)

プロイセンの宰相ビスマルクは、ルクセンブルグを走る鉄道である東フランス鉄道会社に「プロイセンは軍事作戦するときルクセンブルグの中立を考慮しないよ~」と警告。ルクセンブルグの鉄道網はプロイセンの管理下に置かれ、普仏戦争が終わったあとも経済面はドイツに支配されることとなります。

1871年にドイツ帝国が成立し、プロイセンが普仏戦争に勝利してロレーヌ地方をゲットすると、ザクセン・ロレーヌ・ルクセンブルグは一大工業地帯になります。

1879年、ドイツ帝国が自由通商政策を取り入れるとルクセンブルグの製鉄のほとんどはドイツに輸出されました。それまでルクセンブルグの産業の中心だった農業は近代化が遅れ、ルクセンブルグは海外移民が増加。逆に製鉄業の海外労働者が急増して、60%が外国人になってしまいました。(その大半がドイツ人)

そんな中で、ルクセンブルグ人たちはナショナリズムが高まり「我々はプロイセンにはならない!」とドイツ化の懸念をしていました。

1890年、ルクセンブルグ大公のギョーム3世さんが亡くなります。この人はルクセンブルグの王様でしたが同時にオランダの王様もやっていました。しかも男の子の跡継ぎがいませんでした。

オランダの王様は娘さんのウィルヘルミナが継ぎましたが、ルクセンブルグは女性が王様になってもいいという決まりが無かったので困ったことになりました。

そこで政府は、普墺戦争で取り潰されたナッサウの元・領主であるアドルフさんを王様にします。

アドルフさんはドイツ人でしたがとっても

寛容で、ルクセンブルグの独立を大切にしフランス語の習得もしました。(ルクセンブルグは、東部ではドイツ語方言のルクセンブルグ語、西部ではフランス語系のワロン語を話しており、どちらかというとフランス語の人が過半数)

おかげでルクセンブルグはオランダとの決別に成功。更にルクセンブルグ語は「ドイツ語の方言」でなくて「ルクセンブルグの母国語」であるというアイデンティティーが生まれます。

話は戻りますが、ちょうどオペレッタの舞台になった時代がこのあたりです。

初演が1909年ですから、その5年後に第一次世界大戦が勃発することになります。なんか切ないね。

いろんな国に支配され、移民のとても多いルクセンブルグ人だからこそ、ルネは差別をしない人なのかなぁと思いますね。

そんなルクセンブルグ、現在はリヒテンシュタインに次いで経済的に豊かな国です。

世界トップレベルの経済水準に先進工業国家としての実績、豊かな自然を売りにした観光業など、どこを取っても素晴らしい!…らしいです。古代ローマからワイン作りが盛んで特に白ワインが美味しくて、ベルギーのお隣さんなのでチョコレートが超美味だそうな。

一度は行ってみたい!(*´∇`*)

今回私はココゾフ夫人という人物を演じさせていただくのですが、とても勉強になっています。少ない出番ですが、彼女の素晴らしさを目一杯出せたらと思っています。

そもそも、《ルクセンブルグ伯爵》自体があんまり有名なオペレッタじゃないのですが、お話も音楽も面白い作品です。

ここでちょこっとお話のあらすじをば。

舞台は20世紀初頭のパリ。

カーニバルで賑わう街に滞在中のルクセンブルグ伯爵ことルネは、オペラ観劇の帰り道、たった今観てきたオペラの出演者だった有名なオペラ歌手のアンジェールと偶然出逢いフォーリンラヴ!結局進展はしないまま別れてしまいましたが、ルネの心の中にはしっかりアンジェールが残ります。

祭りに恋に浮かれるルネですが、彼の放蕩ぶりに滞在費は底を尽きかけていました。

そんなとき、バジール公爵と名乗る人物が訪ねてきます。彼はパリでも名の知れた大富豪。いきなり

「とある婦人と結婚して欲しい、顔も名前も知らなくて良い、そしてすぐに離婚してくれれば大金をやろう」

と申し出ます。

そのわけは、ある歌姫と結婚するために歌姫の身分を『元・伯爵夫人』にしたいから。当時は身分違いの結婚などご法度でしたが、一度結婚してしまえばその身分は取り消されることはなかったそうです。つまり、爵位をお金で売って欲しい、というわけ。

一にも二にもなくOKしたルネ。ついたて越しに指輪交換をし、顔を見ることもなくスピード婚終了。

…実はバジール公爵が結婚したいと思っていた歌姫とはアンジェールのことだったのです!そうとは知らず大金を手にご満悦なルネ。(日本円に直すと億単位!)

さてふたりはどうなるのでしょうか!!?

………続きは会場でのお楽しみ(  ̄▽ ̄)

さて、この作品のタイトルにもなっている『ルクセンブルグ』ですが、

実は現在もちゃんと存在してる国です。どんな国なのか、ちょっと見てみましょう。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF

ルクセンブルグはフランスとドイツの間に挟まれた、小さな小さな国です。民族的にはゲルマン系です。

一番最初にルクセンブルグの名前が付いたのは963年。ジークフロイト伯爵という人が、聖マクシミン修道院の持ってる土地と自分の土地を交換しますよー、っていう契約書を修道院と交わしたんだけど、そのときの契約書に登場しました。

現在の首都ルクセンブルクに砦を築いたのをリュシュリンブルク(Luchilinburhuc 『小さい城』)と名付けたんですが、この名前が変化してルクセンブルク(Luxemburg)となりました。

ちなみに実際にルクセンブルグ伯を名乗りはじめたのは彼の曾孫のコンラッド1世でした。

中世において、ルクセンブルグ家は神聖ローマ皇帝を4人、ボヘミア王を4人輩出した名門でした。でも1443年、ブルゴーニュ公国の一部となってから以降は、いろんな国の隷属に甘んじる時代が続きます。ハプスブルク家の支配下になったりフランス領になったりプロイセン領になったり。

1616年に始まった三十年戦争でも、とばっちりを受けました。

オーストリア継承戦争やら七年戦争には巻き込まれませんでしたが、これは1754年にフランスとオーストリアが和解してくれたからです。

分かりやすいオーストリア継承戦争

#sm2369938 http://nico.ms/sm2369938

マリア・テレジアさんの時代にルクセンブルグはオーストリア領になりますが、フランス革命の余波を恐れてプロイセンと同盟を結んだオーストリアに対してフランスが宣戦布告、結局ルクセンブルグはまたフランス領になりました。

その後ウィーン会議の結果ルクセンブルグは『ルクセンブルグ大公国』として独立します。ただし、その立場はとても微妙でした。

1866年、普墺戦争が勃発すると、ルクセンブルグは中立の立場をとります。

分かりやすい普墺戦争

#sm3073397 http://nico.ms/sm3073397

この件で、ルクセンブルグは非武装永世中立国と認定されました。

ところが1870年に普仏戦争が始まると状況が変わります。プロイセンがまたルクセンブルグ併合を論じ始めたのに対してルクセンブルグ国民が反抗、署名を集めて中立と独立を訴えたのです。(ルクセンブルグ国民はフランス寄りだった)

プロイセンの宰相ビスマルクは、ルクセンブルグを走る鉄道である東フランス鉄道会社に「プロイセンは軍事作戦するときルクセンブルグの中立を考慮しないよ~」と警告。ルクセンブルグの鉄道網はプロイセンの管理下に置かれ、普仏戦争が終わったあとも経済面はドイツに支配されることとなります。

1871年にドイツ帝国が成立し、プロイセンが普仏戦争に勝利してロレーヌ地方をゲットすると、ザクセン・ロレーヌ・ルクセンブルグは一大工業地帯になります。

1879年、ドイツ帝国が自由通商政策を取り入れるとルクセンブルグの製鉄のほとんどはドイツに輸出されました。それまでルクセンブルグの産業の中心だった農業は近代化が遅れ、ルクセンブルグは海外移民が増加。逆に製鉄業の海外労働者が急増して、60%が外国人になってしまいました。(その大半がドイツ人)

そんな中で、ルクセンブルグ人たちはナショナリズムが高まり「我々はプロイセンにはならない!」とドイツ化の懸念をしていました。

1890年、ルクセンブルグ大公のギョーム3世さんが亡くなります。この人はルクセンブルグの王様でしたが同時にオランダの王様もやっていました。しかも男の子の跡継ぎがいませんでした。

オランダの王様は娘さんのウィルヘルミナが継ぎましたが、ルクセンブルグは女性が王様になってもいいという決まりが無かったので困ったことになりました。

そこで政府は、普墺戦争で取り潰されたナッサウの元・領主であるアドルフさんを王様にします。

アドルフさんはドイツ人でしたがとっても

寛容で、ルクセンブルグの独立を大切にしフランス語の習得もしました。(ルクセンブルグは、東部ではドイツ語方言のルクセンブルグ語、西部ではフランス語系のワロン語を話しており、どちらかというとフランス語の人が過半数)

おかげでルクセンブルグはオランダとの決別に成功。更にルクセンブルグ語は「ドイツ語の方言」でなくて「ルクセンブルグの母国語」であるというアイデンティティーが生まれます。

話は戻りますが、ちょうどオペレッタの舞台になった時代がこのあたりです。

初演が1909年ですから、その5年後に第一次世界大戦が勃発することになります。なんか切ないね。

いろんな国に支配され、移民のとても多いルクセンブルグ人だからこそ、ルネは差別をしない人なのかなぁと思いますね。

そんなルクセンブルグ、現在はリヒテンシュタインに次いで経済的に豊かな国です。

世界トップレベルの経済水準に先進工業国家としての実績、豊かな自然を売りにした観光業など、どこを取っても素晴らしい!…らしいです。古代ローマからワイン作りが盛んで特に白ワインが美味しくて、ベルギーのお隣さんなのでチョコレートが超美味だそうな。

一度は行ってみたい!(*´∇`*)

PR

2014/01/05 (Sun)

明けましておめでとうございます!

皆さま本年度も宜しくお願い致します!

さて新年も、私は通常運転で参りたいと思っております。色々と調べたり妄想したり、人間のなんたるかを考えたり。

「歌」という、自分の人間としてのからだを使う技能を生業としたいと夢見ている私としては、人間の進化を考え続けるのは宿命なのだろうと思っております。

話は昨年度のクリスマスに遡るんですけども、この日は上野の博物館行って朝から夕方まで、がっつり生物の進化についての考察をしてまいりました。

連れてきてくれて、尚且長時間考察に付き合ってくれた彼氏には本当に感謝です。この場を借りてお礼申し上げる。

さて只今上野の科学博物館では恐竜展をやっています。

たくさんの恐竜の骨を、たっぷり拝んで参りました。

それから通常の科学博物館を見たのですけれども、驚愕しました。

ティラノサウルスの仲間と言われるタルボサウルスと、砂漠に住んでる世界最小のネズミ・トビネズミの骨格がそっくりだったんです。

脊椎動物なんだから骨なんてみんな同じだろう、なんて思ったら大間違いです。

骨格の違いは生物によって顕著に違うものなのです。私、生物学はド素人ですがチンパンジーと人間の骨の区別くらい分かります。

まず気になったのがタルボサウルスの喉にある骨。

櫛みたいな形で、この骨だけ解説が無かったのが奇妙に感じました。ネットで「恐竜/喉 /骨格」と調べたら、たぶん急所である喉を守っていたんだろうとのこと。

これと同じ骨が、トビネズミにもありました。全体の形も、大きさがまったく違うだけで同じ形のように見えました。

……ということは、タルボサウルスは襲われることを恐れていた?急所を守らなきゃいけない立場だったということ?

それと気になったのは目の位置。

捕食者でありながら、左右の目が顔の横についています。現在の肉食動物は、鳥だろうと哺乳類だろうと顔の正面に両目があるのに。

魚である鮫でさえ、大型の獲物を狙う肉食のやつは前の方に目がある。

肉食動物の目が顔の前方に付いているのは、獲物をしっかりロックオンして襲うためです。

そういやダイオウイカ様も、目は正面にありました。というか彼らの場合は顔の面積のほとんどが目ですが。

彼らは常闇の深海で、視力を異常に発達させることによって狩りを行い深海の王者になりました。目を退化させ、その代わりに触覚や聴覚を発達させた他の深海生物たちとは違う道を選んだわけです。

話が逸れました(汗)

とにかく、肉食で目が横に付いてるのは変だなぁ。と思ったんです。

ここで小話ですが、恐竜の再現イラストやイメージ映像は、実は完全に研究者の想像なんですよ。それどころか骨格の構成すら、「これは背中の骨…………かな?」くらいの想像で作られているそうです。だいぶ経ってから、角だと思われてたのが実は指の骨だった、とかいう逸話も珍しくないです。

体の色や声も同様で、最近、体毛を持っていたとされる恐竜も多く見つかっており、過去の研究が覆されることも珍しくは無くなっています。

声のことに関しては、完全に想像だそうです。

個人的には爬虫類はほとんど鳴かないイメージがあるので、もしすべての恐竜が爬虫類だとすれば映画のように雄々しく吠える姿は想像できないのですが…

吠えると言われるワニですらコレですよ

https://www.youtube.com/watch?v=qU0xAJwFEs0&feature=youtube_gdata_player

イグアナは《鳴かないペット》として人気ですし、カメだって鳴かないですね。

さらに追記すると、近年は恐竜の卵胎生説も確立され始めました。

つまり過去の研究者たちが確立した恐竜の概念は、近年少しずつ崩れつつあります。

…………てことはですよ?

タルボサウルスが、巨大なトビネズミみたいなカワイイ姿だったってことも有り得なくはないのでは?

と思ってしまったんですよねぇ

《サウルス》って《とかげ》って意味ですけど、恐竜は爬虫類か鳥類か争ってる今日ですから、一概に爬虫類とは言えないんじゃないかって疑念。

それ以外にも

キリンは首長竜(ブラキオサウルス系)

カバやサイはトリケラトプス系

小さい恐竜は鳥類(ニワトリみたいな)

みたいな感じで、他の恐竜の骨にも似てる既存の動物がいたんですよ。

これってすごいことじゃないかと思いました。

つまりさ、《恐竜=爬虫類》という概念が現在の一般的常識になってるけど、

もしそれが崩れたとしたら

《恐竜は居なかった》

ってことになるんだよね!

もちろん、これぞ恐竜と言えるような恐竜の骨もありました。とてつもなくデカイとかげみたいな、オオイグアナをもっとでかくしたようなやつ。

でも恐竜すべてが爬虫類というのは、違うと思うのです。

そこで仮定してみるのですが、今いる動物たちが超巨大化していたとすればどうか。

現在子孫の片鱗すら残ってない生き物がかつて地球の支配者だったと考えるよりは、ずっと現実的だと思う。

そう考えだしたら、色々しっくりきました。

例えばキリンとか。彼らの先祖は鹿や馬と同じとされています。

キリンの首が何故長いのか、現在の説は「同タイプの動物でキリン以外の首が短い草食獣は、餌が取れずに絶滅してしまったから」ということですが…

そしたら他の草食動物全部首が長くないとおかしくないですか?

あそこまで首が長くないにしても、アルパカとかラクダとか鹿も首が長い草食獣ですね。

実は中型の草食恐竜の骨とこれらの動物の骨もよく似てるんですよねぇ。

あと種類によってはダチョウに似てる骨もありましたねぇ。オルニトミムスとかモロにね。最近羽毛が生えてたの発見されたしね。

超巨大なキリンとかダチョウとかが闊歩する中生代。

古代の大気圧が今よりずっと濃かった説を信じるなら、超巨大な木々が生えていたであろう森。

さらに、水棲の首長竜はアシカとそっくりなので、こちらも超巨大なアシカだと想像してみよう。

もちろん進化の過程上で、今と違うところもあるだろうけど。

元は大きかった生物たちが、気候変動に適応するために小型化の道を選んだとしたらどうだろうか。コンパクトになると同時に、より精密な生物に。

大型のものは絶滅してしまったかもしれないが、現在の生き物の外形は殆どジュラ期までに完成していたとしたら?

もちろん最初から小さかった種類もいたはずですが。

ちなみに歴史上最古の哺乳類と言われているアデロバシレウス(2億2500万年前(中生代)のネズミみたいな生き物)は、卵を生んでいたそうです。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%82%A6%E3%82%B9

さてそこでまた考えました。

人間はどうか?

私は、人間も巨大化していたはずだと思うのです。

骨、現に見つかってますし。

https://www.youtube.com/watch?v=FC8wWsBKc88&feature=youtube_gdata_player

ただ、学会ではひた隠しにされたり、巨人論を持ち出すと途端に気違い扱いされてしまうために考古学者の間では巨人などいない、ってことにされてしまっています。

しかし博物館でマンモスの骨を見て、思ったんです。

こいつらに、現在のサイズの人間がかなうわけがない、と。

木や小石ごときで作った矢じりとか槍で、半裸の原人たちが立ち向かってる挿し絵を昔歴史の教科書で見ましたが。あれ、無理です。

よっぽど強い武器、それこそライフルや大砲クラスの重火器じゃないと殺せなさそうです。ピストルくらいじゃ、あいつらきっと死にません。

考えてみればすぐ分かりそうなもんですが、劣化マンモスであるゾウですら人間は素手じゃ倒せないですね。動物園のゾウ、石の矢じりで殺せます?

でも人間が3~5メートルの身長があって、それに比例した腕力があったら?それで人数が数十人いて、取り囲んでフルボッコにしたら?

アウストラロピテクスと現在の人間であるホモ・サピエンスが遺伝子的に全く別の動物だった、ということは随分前の日記に書きましたが、

ホモ・サピエンスが小型化した巨人だったと考えたら。

色々と辻褄が合ってしまいますね。

一部は小型化せずにそのまま残ったかもしれません。

そうすれば神話の時代に描かれた、巨人たちの物語が現実味を帯びてきます。

そりゃファンタジーな創作の部分もあるでしょうけれども。

ちなみに聖書には、恐竜も巨人も出てきます。

以上の仮説をまとめますと

・恐竜は、現在の生物たちが進化過程で巨大化した姿だったんじゃないか

・人間は、ほんとにかつて巨人だったんじゃないか

私は長らく理科の教科書や図鑑などを眺めていて色々と疑問というか釈然としない何かを感じていたのですが、今やふっ飛んで霧が急に晴れたような清々しさを感じています。

あ、別にこの考え方を広めてやろうなんて微塵も考えていません。所詮、たかだか素人があれやこれや考えた妄想話です。

ただ私はこれに気付いてとってもスッキリしたから、これは自己満足のために記録するだけなのでそこはご了承を。

皆さま本年度も宜しくお願い致します!

さて新年も、私は通常運転で参りたいと思っております。色々と調べたり妄想したり、人間のなんたるかを考えたり。

「歌」という、自分の人間としてのからだを使う技能を生業としたいと夢見ている私としては、人間の進化を考え続けるのは宿命なのだろうと思っております。

話は昨年度のクリスマスに遡るんですけども、この日は上野の博物館行って朝から夕方まで、がっつり生物の進化についての考察をしてまいりました。

連れてきてくれて、尚且長時間考察に付き合ってくれた彼氏には本当に感謝です。この場を借りてお礼申し上げる。

さて只今上野の科学博物館では恐竜展をやっています。

たくさんの恐竜の骨を、たっぷり拝んで参りました。

それから通常の科学博物館を見たのですけれども、驚愕しました。

ティラノサウルスの仲間と言われるタルボサウルスと、砂漠に住んでる世界最小のネズミ・トビネズミの骨格がそっくりだったんです。

脊椎動物なんだから骨なんてみんな同じだろう、なんて思ったら大間違いです。

骨格の違いは生物によって顕著に違うものなのです。私、生物学はド素人ですがチンパンジーと人間の骨の区別くらい分かります。

まず気になったのがタルボサウルスの喉にある骨。

櫛みたいな形で、この骨だけ解説が無かったのが奇妙に感じました。ネットで「恐竜/喉 /骨格」と調べたら、たぶん急所である喉を守っていたんだろうとのこと。

これと同じ骨が、トビネズミにもありました。全体の形も、大きさがまったく違うだけで同じ形のように見えました。

……ということは、タルボサウルスは襲われることを恐れていた?急所を守らなきゃいけない立場だったということ?

それと気になったのは目の位置。

捕食者でありながら、左右の目が顔の横についています。現在の肉食動物は、鳥だろうと哺乳類だろうと顔の正面に両目があるのに。

魚である鮫でさえ、大型の獲物を狙う肉食のやつは前の方に目がある。

肉食動物の目が顔の前方に付いているのは、獲物をしっかりロックオンして襲うためです。

そういやダイオウイカ様も、目は正面にありました。というか彼らの場合は顔の面積のほとんどが目ですが。

彼らは常闇の深海で、視力を異常に発達させることによって狩りを行い深海の王者になりました。目を退化させ、その代わりに触覚や聴覚を発達させた他の深海生物たちとは違う道を選んだわけです。

話が逸れました(汗)

とにかく、肉食で目が横に付いてるのは変だなぁ。と思ったんです。

ここで小話ですが、恐竜の再現イラストやイメージ映像は、実は完全に研究者の想像なんですよ。それどころか骨格の構成すら、「これは背中の骨…………かな?」くらいの想像で作られているそうです。だいぶ経ってから、角だと思われてたのが実は指の骨だった、とかいう逸話も珍しくないです。

体の色や声も同様で、最近、体毛を持っていたとされる恐竜も多く見つかっており、過去の研究が覆されることも珍しくは無くなっています。

声のことに関しては、完全に想像だそうです。

個人的には爬虫類はほとんど鳴かないイメージがあるので、もしすべての恐竜が爬虫類だとすれば映画のように雄々しく吠える姿は想像できないのですが…

吠えると言われるワニですらコレですよ

https://www.youtube.com/watch?v=qU0xAJwFEs0&feature=youtube_gdata_player

イグアナは《鳴かないペット》として人気ですし、カメだって鳴かないですね。

さらに追記すると、近年は恐竜の卵胎生説も確立され始めました。

つまり過去の研究者たちが確立した恐竜の概念は、近年少しずつ崩れつつあります。

…………てことはですよ?

タルボサウルスが、巨大なトビネズミみたいなカワイイ姿だったってことも有り得なくはないのでは?

と思ってしまったんですよねぇ

《サウルス》って《とかげ》って意味ですけど、恐竜は爬虫類か鳥類か争ってる今日ですから、一概に爬虫類とは言えないんじゃないかって疑念。

それ以外にも

キリンは首長竜(ブラキオサウルス系)

カバやサイはトリケラトプス系

小さい恐竜は鳥類(ニワトリみたいな)

みたいな感じで、他の恐竜の骨にも似てる既存の動物がいたんですよ。

これってすごいことじゃないかと思いました。

つまりさ、《恐竜=爬虫類》という概念が現在の一般的常識になってるけど、

もしそれが崩れたとしたら

《恐竜は居なかった》

ってことになるんだよね!

もちろん、これぞ恐竜と言えるような恐竜の骨もありました。とてつもなくデカイとかげみたいな、オオイグアナをもっとでかくしたようなやつ。

でも恐竜すべてが爬虫類というのは、違うと思うのです。

そこで仮定してみるのですが、今いる動物たちが超巨大化していたとすればどうか。

現在子孫の片鱗すら残ってない生き物がかつて地球の支配者だったと考えるよりは、ずっと現実的だと思う。

そう考えだしたら、色々しっくりきました。

例えばキリンとか。彼らの先祖は鹿や馬と同じとされています。

キリンの首が何故長いのか、現在の説は「同タイプの動物でキリン以外の首が短い草食獣は、餌が取れずに絶滅してしまったから」ということですが…

そしたら他の草食動物全部首が長くないとおかしくないですか?

あそこまで首が長くないにしても、アルパカとかラクダとか鹿も首が長い草食獣ですね。

実は中型の草食恐竜の骨とこれらの動物の骨もよく似てるんですよねぇ。

あと種類によってはダチョウに似てる骨もありましたねぇ。オルニトミムスとかモロにね。最近羽毛が生えてたの発見されたしね。

超巨大なキリンとかダチョウとかが闊歩する中生代。

古代の大気圧が今よりずっと濃かった説を信じるなら、超巨大な木々が生えていたであろう森。

さらに、水棲の首長竜はアシカとそっくりなので、こちらも超巨大なアシカだと想像してみよう。

もちろん進化の過程上で、今と違うところもあるだろうけど。

元は大きかった生物たちが、気候変動に適応するために小型化の道を選んだとしたらどうだろうか。コンパクトになると同時に、より精密な生物に。

大型のものは絶滅してしまったかもしれないが、現在の生き物の外形は殆どジュラ期までに完成していたとしたら?

もちろん最初から小さかった種類もいたはずですが。

ちなみに歴史上最古の哺乳類と言われているアデロバシレウス(2億2500万年前(中生代)のネズミみたいな生き物)は、卵を生んでいたそうです。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%AC%E3%82%A6%E3%82%B9

さてそこでまた考えました。

人間はどうか?

私は、人間も巨大化していたはずだと思うのです。

骨、現に見つかってますし。

https://www.youtube.com/watch?v=FC8wWsBKc88&feature=youtube_gdata_player

ただ、学会ではひた隠しにされたり、巨人論を持ち出すと途端に気違い扱いされてしまうために考古学者の間では巨人などいない、ってことにされてしまっています。

しかし博物館でマンモスの骨を見て、思ったんです。

こいつらに、現在のサイズの人間がかなうわけがない、と。

木や小石ごときで作った矢じりとか槍で、半裸の原人たちが立ち向かってる挿し絵を昔歴史の教科書で見ましたが。あれ、無理です。

よっぽど強い武器、それこそライフルや大砲クラスの重火器じゃないと殺せなさそうです。ピストルくらいじゃ、あいつらきっと死にません。

考えてみればすぐ分かりそうなもんですが、劣化マンモスであるゾウですら人間は素手じゃ倒せないですね。動物園のゾウ、石の矢じりで殺せます?

でも人間が3~5メートルの身長があって、それに比例した腕力があったら?それで人数が数十人いて、取り囲んでフルボッコにしたら?

アウストラロピテクスと現在の人間であるホモ・サピエンスが遺伝子的に全く別の動物だった、ということは随分前の日記に書きましたが、

ホモ・サピエンスが小型化した巨人だったと考えたら。

色々と辻褄が合ってしまいますね。

一部は小型化せずにそのまま残ったかもしれません。

そうすれば神話の時代に描かれた、巨人たちの物語が現実味を帯びてきます。

そりゃファンタジーな創作の部分もあるでしょうけれども。

ちなみに聖書には、恐竜も巨人も出てきます。

以上の仮説をまとめますと

・恐竜は、現在の生物たちが進化過程で巨大化した姿だったんじゃないか

・人間は、ほんとにかつて巨人だったんじゃないか

私は長らく理科の教科書や図鑑などを眺めていて色々と疑問というか釈然としない何かを感じていたのですが、今やふっ飛んで霧が急に晴れたような清々しさを感じています。

あ、別にこの考え方を広めてやろうなんて微塵も考えていません。所詮、たかだか素人があれやこれや考えた妄想話です。

ただ私はこれに気付いてとってもスッキリしたから、これは自己満足のために記録するだけなのでそこはご了承を。

2013/12/10 (Tue)

さーて年末です!

師走です!

先生も走る12月、

忙しないです!

しかしこの時期のお祭り騒ぎは好きです。

街のイルミネーションには心踊りますね。

クリスマスって元々イエスさまのお誕生日じゃなくて、古代ゲルマン人の祭りだったんだぜ

とか

クリスマスツリーの元ネタは、生け贄の子供の死体を常緑樹に吊るして、村の安寧を祈る習慣だったのさ

とか

サンタクロースの元ネタであるは秋田のナマハゲに似てて、良い子には今のサンタと同じでプレゼントくれるけど、悪い子は鞭打ちにするおっさんだ

とか

考えながら見る現代のクリスマスは、なかなかに面白いものです。

さて!

そんなお祭り気分を彩るコンサートの宣伝!ドン!!

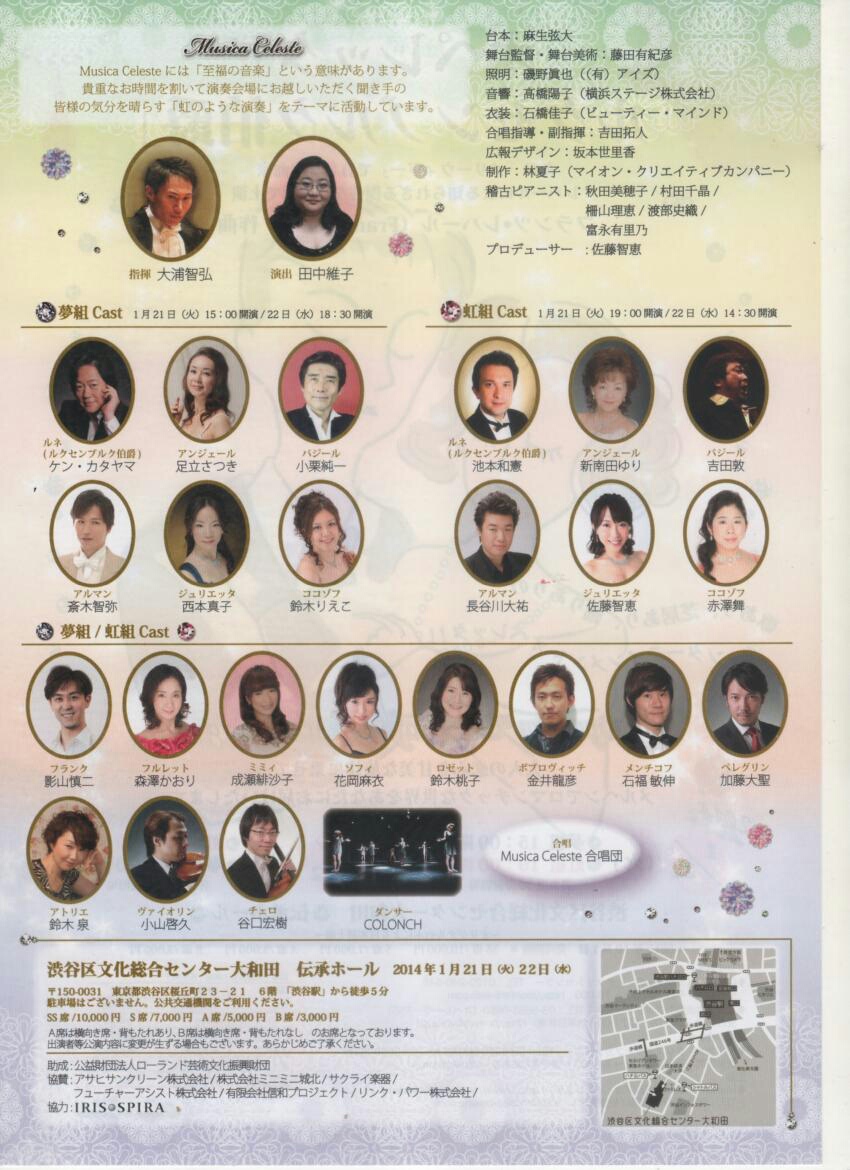

☆12月28日(土) オペレッタコンサート☆

千代田区立 内幸町ホール(JR新橋駅から徒歩5分)

昼公演 13時30分開場 14時開演

夜公演 17時30分開場 18時開演

前売りチケット3000円 当日3500円

~~~~~~~~~~~~~~~~~

オペレッタ《ルクセンブルク伯爵》

渋谷区文化総合センター大和田

伝承ホール

S席…7000円

A席…5000円

B席…3000円

指揮○大浦智弘

演出○田中維子

(夢組/虹組)

ルネ○ケン・カタヤマ/池本和憲

アンジェール○足立さつき/新南田ゆり

バジール○小栗純一/吉田敦

アルマン○斎木智弥/長谷川大祐

ジュリエッタ○西本真子/佐藤智恵

ココゾフ○鈴木りえこ/赤澤舞☆

1月21日(火)

夢組 15:00開演

虹組 19:00開演☆

1月22日(水)

虹組 14:30開演☆

夢組 18:00開演

各公演30分前開場

オペレッタってお祭りの雰囲気で面白いのですよー。

同じ阿呆なら踊らにゃ損 損♪

ご興味おありでしたら、是非是非いらしてくださいませ~♪ヽ(´▽`)/

師走です!

先生も走る12月、

忙しないです!

しかしこの時期のお祭り騒ぎは好きです。

街のイルミネーションには心踊りますね。

クリスマスって元々イエスさまのお誕生日じゃなくて、古代ゲルマン人の祭りだったんだぜ

とか

クリスマスツリーの元ネタは、生け贄の子供の死体を常緑樹に吊るして、村の安寧を祈る習慣だったのさ

とか

サンタクロースの元ネタであるは秋田のナマハゲに似てて、良い子には今のサンタと同じでプレゼントくれるけど、悪い子は鞭打ちにするおっさんだ

とか

考えながら見る現代のクリスマスは、なかなかに面白いものです。

さて!

そんなお祭り気分を彩るコンサートの宣伝!ドン!!

☆12月28日(土) オペレッタコンサート☆

千代田区立 内幸町ホール(JR新橋駅から徒歩5分)

昼公演 13時30分開場 14時開演

夜公演 17時30分開場 18時開演

前売りチケット3000円 当日3500円

~~~~~~~~~~~~~~~~~

オペレッタ《ルクセンブルク伯爵》

渋谷区文化総合センター大和田

伝承ホール

S席…7000円

A席…5000円

B席…3000円

指揮○大浦智弘

演出○田中維子

(夢組/虹組)

ルネ○ケン・カタヤマ/池本和憲

アンジェール○足立さつき/新南田ゆり

バジール○小栗純一/吉田敦

アルマン○斎木智弥/長谷川大祐

ジュリエッタ○西本真子/佐藤智恵

ココゾフ○鈴木りえこ/赤澤舞☆

1月21日(火)

夢組 15:00開演

虹組 19:00開演☆

1月22日(水)

虹組 14:30開演☆

夢組 18:00開演

各公演30分前開場

オペレッタってお祭りの雰囲気で面白いのですよー。

同じ阿呆なら踊らにゃ損 損♪

ご興味おありでしたら、是非是非いらしてくださいませ~♪ヽ(´▽`)/

2013/09/06 (Fri)

こんにちは。

おひさしぶりのブログ更新です(汗)

実はバイト先の縁で、最近某大学のミュージカルサークルにお邪魔しているのですが

その縁でレ・ミゼラブルを勉強しています。いや、私は歌わないんですけど(笑)

予習のために原作を読んだあとで映画をみたんですが、とても哲学的な作品だなぁ!と今更ブームがきています(遅い!!)

で、昨日テナルディエの宿屋シーンのところをみていたんですが、何故か『マクベス』(ヴェルディ)の、酒宴のシーンが浮かんだんです。

以前どこかで『酩酊を渇望するとき、その人の心はどこか欠損している。客に葡萄酒を勧めているマクベス夫人は、心が空っぽの状態だ』という発言を見たのですが

同じことはテナルディエにも言えたのではないかと。

貧しさとか、罪の意識とか、苦しいとか、そういうことから逃げ出すために馬鹿みたいに明るい歌を歌い、一度悪に染まったならとことんやってやるというやけっぱちの感情が彼のようなキャラクターを作り上げたのではないかと。

そんな妄想をしてました(笑)

おひさしぶりのブログ更新です(汗)

実はバイト先の縁で、最近某大学のミュージカルサークルにお邪魔しているのですが

その縁でレ・ミゼラブルを勉強しています。いや、私は歌わないんですけど(笑)

予習のために原作を読んだあとで映画をみたんですが、とても哲学的な作品だなぁ!と今更ブームがきています(遅い!!)

で、昨日テナルディエの宿屋シーンのところをみていたんですが、何故か『マクベス』(ヴェルディ)の、酒宴のシーンが浮かんだんです。

以前どこかで『酩酊を渇望するとき、その人の心はどこか欠損している。客に葡萄酒を勧めているマクベス夫人は、心が空っぽの状態だ』という発言を見たのですが

同じことはテナルディエにも言えたのではないかと。

貧しさとか、罪の意識とか、苦しいとか、そういうことから逃げ出すために馬鹿みたいに明るい歌を歌い、一度悪に染まったならとことんやってやるというやけっぱちの感情が彼のようなキャラクターを作り上げたのではないかと。

そんな妄想をしてました(笑)

2013/05/11 (Sat)

どうもこんばんは。

さて、今私はウイスキーのお湯割りを飲みながらこの日記を書いております(笑)

私お酒大好きなんですよー。まぁそんなの主張するようなことでもないかもしれないですが…(^_^;)

でも、歌い手目指してなかったらお菓子職人かバーテンダーになりたかったくらいなんで、お酒への愛情はかなりのものと自負しております。

そんなわけで今日のネタはお酒の話です。

古代史とか宗教史調べていると、色々と思うことがあるのですが

面白いのは『酒神』がとても古い時代から居ること。

ギリシャ神話のデュオニュソス、ローマ神話のバッカスは有名ですが、古代日本神話にも酒の神はいます。名前をスクナヒコといいます。

スクナヒコノ命は薬神としての一面もあるそうです。

『酒は百薬の長』という言葉もありますので、古代からそういう概念があったのかもしれませんね。

…ということは、つまり古代日本に酒があったということです。

私が中学・高校で習った日本史では、縄文時代といえば毛皮を纏った毛深い人たちが石器を振り回している教科書の挿し絵が浮かびますが…

どうやら縄文時代の人たちは、かなり高度な食文化を持っていたことが最近の発掘でわかったらしいのです。

まず、お酒の種類ですが今と同じくらい多様でした。

約5500年前(縄文前期)~4000年前(縄文中期)に、三内丸山遺跡に住んでいた縄文人はニワトコ、サルナシ、ヤマグワ、ヤマブドウ、キイチゴなどを発酵させてお酒を造っていたそうです。

アワやキビ、コメなどの農作が始まると、穀物原料の『噛み酒』が生まれます。人間が咀嚼した穀物を発酵させて作るお酒です。

因みにこれと同じ制作方法のお酒は東南アジアやアフリカでも見られます。今でもどっかの原住民かまだ作っているはずです。2年くらい前にテレビで見た記憶があります(・ω・)ノ

お酒のアルコール度数を上げる技術も確立されていました。スサノオがヤマタノオロチを酔わせて退治する話がありますが、そこで使ったお酒は何回も醗酵を重ねてアルコール度数を上げた酒だと言われています。

また、お酒をロックで楽しむ事例もあったようです。

倭国山辺郡闘鶏には、冬の間に池に張った氷から採れた氷塊を保存する氷室があったそうですが、持ち主の闘鶏稲置大山主は、夏の暑い日はお酒を冷やすのに使っていたそうです。

寒い冬でないと池の氷は分厚く張らないので、良質な氷が張ることを願って風神が祀られるようになりました。これがのちの氷室神社です。

熱燗の文化はそれよりもう少し後で、平安時代頃とみられています。

5位以上の朝臣に暖酒用の炭が支給されている為です。

こうして見ると、昔から日本人は美味しいお酒を追い求めていたんだなぁ…と思ってちょっと嬉しくなります(笑)

私がお酒大好きなのも、きっと先祖からの血筋のせいですね!!(爆)

さて、今私はウイスキーのお湯割りを飲みながらこの日記を書いております(笑)

私お酒大好きなんですよー。まぁそんなの主張するようなことでもないかもしれないですが…(^_^;)

でも、歌い手目指してなかったらお菓子職人かバーテンダーになりたかったくらいなんで、お酒への愛情はかなりのものと自負しております。

そんなわけで今日のネタはお酒の話です。

古代史とか宗教史調べていると、色々と思うことがあるのですが

面白いのは『酒神』がとても古い時代から居ること。

ギリシャ神話のデュオニュソス、ローマ神話のバッカスは有名ですが、古代日本神話にも酒の神はいます。名前をスクナヒコといいます。

スクナヒコノ命は薬神としての一面もあるそうです。

『酒は百薬の長』という言葉もありますので、古代からそういう概念があったのかもしれませんね。

…ということは、つまり古代日本に酒があったということです。

私が中学・高校で習った日本史では、縄文時代といえば毛皮を纏った毛深い人たちが石器を振り回している教科書の挿し絵が浮かびますが…

どうやら縄文時代の人たちは、かなり高度な食文化を持っていたことが最近の発掘でわかったらしいのです。

まず、お酒の種類ですが今と同じくらい多様でした。

約5500年前(縄文前期)~4000年前(縄文中期)に、三内丸山遺跡に住んでいた縄文人はニワトコ、サルナシ、ヤマグワ、ヤマブドウ、キイチゴなどを発酵させてお酒を造っていたそうです。

アワやキビ、コメなどの農作が始まると、穀物原料の『噛み酒』が生まれます。人間が咀嚼した穀物を発酵させて作るお酒です。

因みにこれと同じ制作方法のお酒は東南アジアやアフリカでも見られます。今でもどっかの原住民かまだ作っているはずです。2年くらい前にテレビで見た記憶があります(・ω・)ノ

お酒のアルコール度数を上げる技術も確立されていました。スサノオがヤマタノオロチを酔わせて退治する話がありますが、そこで使ったお酒は何回も醗酵を重ねてアルコール度数を上げた酒だと言われています。

また、お酒をロックで楽しむ事例もあったようです。

倭国山辺郡闘鶏には、冬の間に池に張った氷から採れた氷塊を保存する氷室があったそうですが、持ち主の闘鶏稲置大山主は、夏の暑い日はお酒を冷やすのに使っていたそうです。

寒い冬でないと池の氷は分厚く張らないので、良質な氷が張ることを願って風神が祀られるようになりました。これがのちの氷室神社です。

熱燗の文化はそれよりもう少し後で、平安時代頃とみられています。

5位以上の朝臣に暖酒用の炭が支給されている為です。

こうして見ると、昔から日本人は美味しいお酒を追い求めていたんだなぁ…と思ってちょっと嬉しくなります(笑)

私がお酒大好きなのも、きっと先祖からの血筋のせいですね!!(爆)

[PR]

[PR]